Nintendo Switch 2でどう使う?「USB Type-C」の解説とその可能性

「Nintendo Switch 2」は本体上部にUSB Type-Cの差込口が確認できました。下部の差し込み口はこれまで通りドックと繋がりますが、上部の差し込み口はどのようなことに使えるのでしょうか?

この記事では、そもそもUSB Type-Cとはどんなものなのか基本と使い道を解説。新しい本体の拡張性についても、いろいろ想像してみてください。

追記:「Nintendo Switch 2 カメラ」が発表されました。カメラだけではなくさまざまなものが繋がると思いますので、本記事を読みつつ、引き続きいろいろ想像していただけたらと思います。

目次

本体上部に追加されたUSB Type-C

Switchの本体下部にはUSB Type-Cの差込口があり、ドックとの接続に使われています。

加えて、Switch2では新たに本体上部にもUSB Type-Cの差込口が追加されているようです。

▶︎ 予告映像 では使い道は公開されていませんが、下部はこれまで通りSwitch2対応のドックと繋がるようです。

そのため、上部の差込口には下部の差込口とは異なる使い道があるのではないかと注目が集まっています。

USB Type-Cは万能なUSB

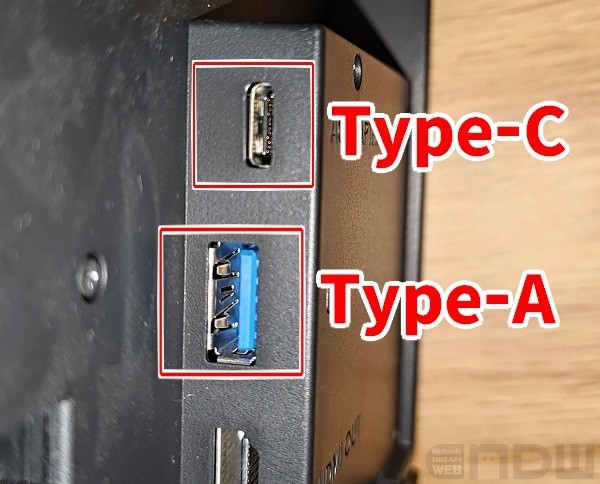

USBにはさまざまな種類があり、USB Type-Cのほかに「USB Type-A」や「USB Type-B」などがあります。

「Nintendo Switch ドック」はType-AとType-Cに対応しており、Nintendo Switch Proコントローラーを有線コントローラーとして接続したり、『ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング』でUSBマウスを使用するために使ったりすることができました。

USB Type-Cには、従来のType-AやType-Bと同じくデータ転送・充電・周辺機器との接続といった機能がありますが、Type-Cのみ向きを気にせず差し込むことができるなど、従来にはない特徴があります。

ノートパソコンなども充電できる急速充電

USB Type-Cは「USB Power Delivery(USB PD)」という規格に対応しており、大容量の電力供給が可能です。これにより、USB Type-Aなどでは難しかったノートパソコンの充電も可能になりました。USB PDに対応している製品には、「PD対応」などの表記がパッケージに記載されています。

また、これまでは「接続する側」と「接続される側」で差込口の形状が異なるのが一般的でした。これには、電力供給が一方向だったため、差し間違えて逆方向に電流が流れることを防ぐ目的がありました。

しかし、USB PDでは双方向の電力供給が可能になり、自動で最適な方向へ電流が流れます。

映像信号に対応し、映像出力ができるケースも

USB Type-C(USB 3.1以降)では「オルタネートモード(Alt Mode)」に対応することで、USB規格以外のデータも転送できるようになりました。

これにより映像信号にも対応し、ノートパソコンでUSB Type-Cを使用した映像出力ができるケースも増えています。それに伴い、Type-Cから複数ディスプレイへ出力するための周辺機器も販売されています。

Switch2ではどう使う?

これらの特徴や、本体の上部という位置から、「別途モニタをつなげて(ニンテンドーDSのように)2画面にすることができるのではないか」といった想像をする人も少なくありません。

もちろんその他にも、従来のUSBで使えた機能を含めてさまざまな使い道が考えられます。

USB Type-Cの一般的な使い道

マウスやWebカメラなど、一般的な使い道をリストアップしてみました。

Switch2に付け加えたらどのような遊びや使い方ができるのか、想像してみるのもおもしろいでしょう。

入力デバイス

- 有線/無線キーボード・マウス

- ゲームコントローラー (Switch Proコントローラーなど)

- ペンタブレット

- 電子楽器(MIDIなど)

- タッチスクリーン対応ディスプレイ

映像機器

- ディスプレイ

- ポータブルモニター(USB-Cによって電源供給と映像出力を一本で対応)

- VRデバイスの接続(Meta Quest Linkケーブルなど)

- Webカメラ

- デジタルカメラ

充電機器

- モバイルバッテリー

- スマートフォン・タブレットの充電

- ノートPCの充電

- ワイヤレスイヤホン・スマートウォッチの充電

- 小型の家電や電動工具の充電(電動歯ブラシ、カメラバッテリーなど)

通信機器

- 外付けSSD/HDD

- Ethernetアダプター

- ドッキングステーション

- USBテザリング

- USB無線LANルーター

ゲームに特化した製品としては、「光線銃」や「剣」のような武器型のデバイスなども挙げられそうです。

そもそも「USB」とは?

そもそも「USB」とは何なのでしょうか。その基本的な情報を詳しく解説しますので、興味のある人はクリック/タップしてご覧ください。

「USB」の規格について、詳しい説明を読む

USBは「Universal Serial Bus(ユニバーサル・シリアル・バス)」の頭文字から取られています。

USBが登場する以前は同じパソコンに対して接続する場合でも、マウス用、キーボード用、プリンター用など、それぞれに専用のケーブルが必要でした。USBはそれらケーブル類の統一を目的に設計された規格の1つです。

規格は「ルール」のことで、大きく分けて「形状のルール」と「データ形式のルール」があります。

機器同士を接続する際、当然ながら「接続する側」と「接続される側」が同じ形の差込口でなければいけません。これはUSB以外にも、家電と家庭用コンセントが身近な組み合わせです。

また、差込口の形が同じであっても、ケーブルを流れるデータの形式が異なると機器同士でやり取りができないので、データの形式も合わせる必要があります。日本語が分からない人に日本語で話しかけても会話が成立しないのと同じイメージです。

つまり、USBも「USBという共通のルールを使うことができる機器同士が通信できる規格」といえます。

「USB」の種類について、詳しい説明を読む

USBは形状をアルファベット、通信の規格を数字で表すのが特徴です。例えば、市販のUSBケーブルのパッケージには「USB Type-C(USB3.1)」のように記載されていることが多いです。

通信の規格は大きく分けて、1.0、2.0、3.0の順にバージョンアップが行われ、現在では4が最新となります。

また、USBの大きな特徴の1つに「下位互換性」があります。

本来、同じ規格に対応した機器同士でなければ通信はできません。しかし、USBではUSB 2.0とUSB 3.1の接続であってもバージョンを下げ、USB 2.0として動きます。これにより、異なるバージョンのUSB機器をある程度柔軟に使用できるのです。

USB Type-Cによる広がりは?

USB Type-Cには、単純な機能から高性能な機能まで多くの使い道があります。

新たな差込口が追加されたことから、Switch2でのさまざまな可能性が広がりそうです。

4月2日の「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 – 2025.4.2」では、本体についてどのようなことが公開されるのでしょうか。新たなギミックやそれらを活用した対応ソフトの発表に期待が高まります。当日の発表を楽しみに待ちましょう!

(文・写真:イッキ)

▼こちらの記事もお楽しみください

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。